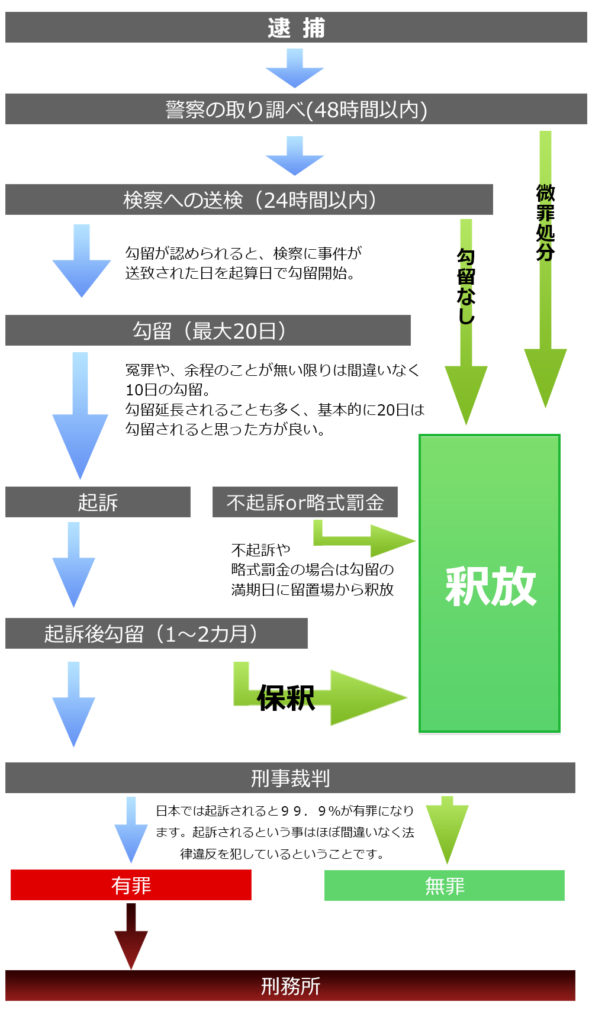

逮捕からの基本的な流れ

逮捕からの基本的な流れです。まずは図をご覧ください

警察の取り調べ

まず逮捕されると48時間は警察の取り調べとなります。

そこでは警察が検察に《こういう事件ですよ》と送致するための事件の概要をまとめると取り調べが行われます。逮捕容疑を被疑者が認めるか認めないかを調書にしたり、その人物(被疑者)の写真を撮ったり指紋をとったりします。

微罪処分の場合はそこで釈放になります。

検察への送致

検察へ事件が送られると、今度は検察(検察官)が裁判所(裁判官)に事件を送ります。『こんな事件ですけど、これ事件を調べるためにまずは10日間勾留しますよ?』と。

勾留

そこで裁判所が勾留を認めれば、検察に事件が送致された日を起算日として10日間勾留されます。

つまりそこから(実際には逮捕された日から)留置場で10日過ごします。

よほど単純な事件で無い限り検察は『この事件まだまだ調べたいからもう10日延長しますね』といった具合に勾留延長してきます。

勾留中は留置場に勾留され事件の取り調べを受けることになります。

その中で検事からも呼び出しがあり、10日の中で最低1度は検察へ行き検事の取り調べを受けることになります。

これを検事調べと言い、検事がやる気満々だったり事件が複雑だったりすると10日の中で検事調べに2~3回呼ばれることもあります。

起訴

起訴されれば裁判を受けることになります。

日本の司法では起訴されると99.9%が有罪になります。否認事件に限っても99.5%が有罪となります。

要するに起訴されたらほぼ全てが有罪です。これは実体験で言いますが、やはり検察官は数%でも無罪になりそうな物は起訴しないということです。有罪の割合は99.9%です。つまり、検事が起訴するということは確実に有罪にする自信(証拠)があるということです。

起訴されたら『私はやってません』と無実を争うのは辞めた方が良いということですね。

また、事件の種類にもよりますが逮捕後の不起訴の割合はほとんどが20%を超えているようです。

つまり《逮捕=有罪》が常ではないという事です。

保釈

起訴されてもすぐに拘置所に送られることはなかなか無く、留置場に何日、何十日と居る人も居ます。

これは拘置所側の受け入れのタイミングが大きく影響しているようです。保釈は”裁判までの勾留を一時的に解除して身柄を解放すること”です。

保釈の条件

保釈の条件としては、まず罪を認めていることが大きいと思います。”罪を認めている”という中には《証拠隠滅の恐れが無い》《被害者や証人に危害を加える恐れが無い》という事が含まれます。氏名や住所がちゃんとしていることも重要です。

死刑や無期懲役などの重罪では保釈は通りにくいと言われていますが、懲役28年を求刑された詐欺グループのボスでも保釈が通った場合もあるので一概には言えないようです。また、覚せい剤で3度目の逮捕になった人間でも保釈が通った例もありますので、どんな状況であれ弁護士と相談して保釈申請をしてみるのが良いですね。

保釈の申請はいつから

保釈の申請は起訴されたその日から可能です。逮捕されて起訴されたら、ダメもとでも保釈申請をすることが良いと思います。

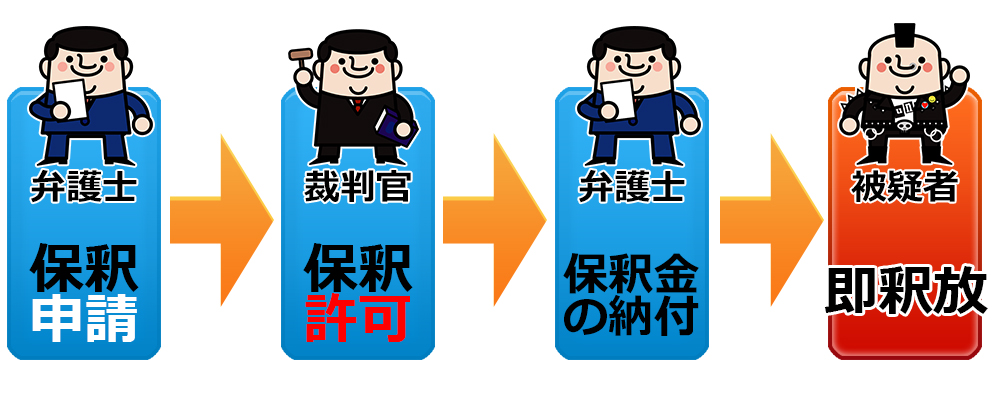

保釈の申請方法

保釈の申請は弁護士が行います。保釈申請の際には身元引受人(家族など)を立てて『私が責任をもって監督します。』と書面を提出します。

保釈の許可・却下

保釈申請が裁判所に届いてから1~2日で判断がくだされます。結果は弁護士に届きます。そのまま保釈金の用意にはいります。

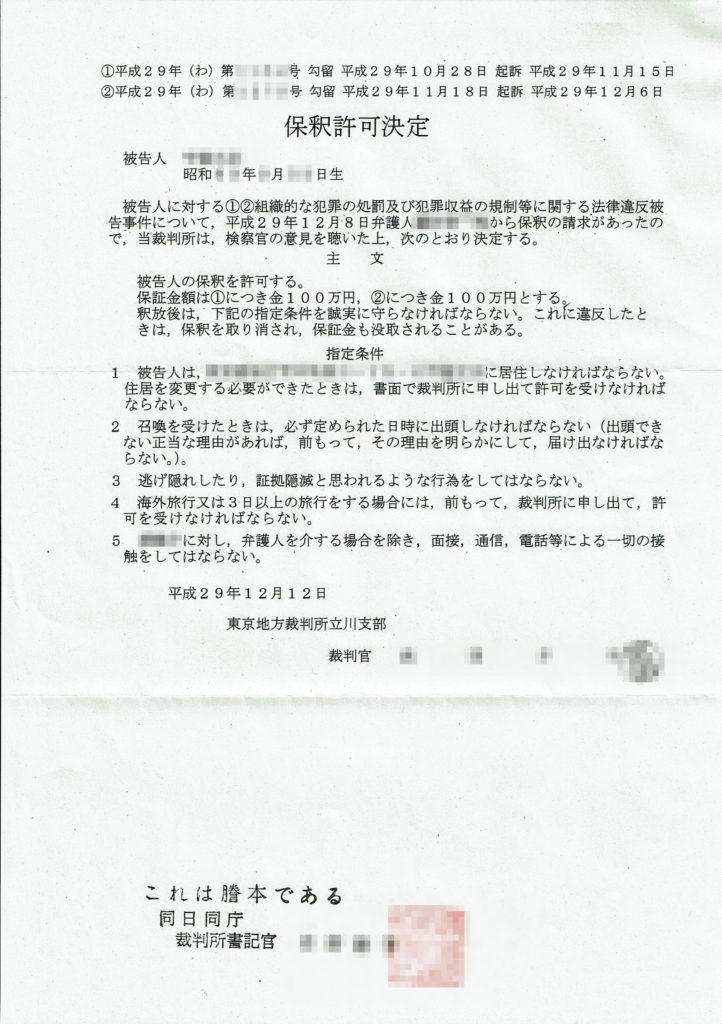

この《保釈許可決定通知》を見てもらうと分かる通り、保釈金は事件ごとに加算される場合や事件の内容、被疑者の資産など、様々な条件によって変わります。

保釈金

保釈金は弁護士を通じて裁判所に送ることになります。

裁判所が保釈金の確認をとれるとすぐに裁判所から各留置場にFAXを送り、時間に関係なく即保釈されることになります。保釈金は裁判が終わると裁判所から弁護士の元に返ってきます。逆を言えば裁判に出頭しなかったり行方が分からなくなると一部もしくは全部を没収されてしまいます。

不起訴

不起訴になれば即釈放です。

不起訴には様々な種類があり《嫌疑不十分》や《親告罪の告訴取り下げ》があります。

嫌疑不十分を簡単に言うと立証するだけの証拠が不十分という事が多いです。

例えば窃盗罪として逮捕したものの、十分な証拠が無くて起訴しても有罪に出来ない可能性がある場合などです。

親告罪の告訴取り下げとは、親告罪(被害者による告訴が無いと犯人を処罰できない事件)で被害者が告訴(被害届)を取り下げた場合です。例えば家族の中での窃盗や、痴漢(強制わいせつ罪)などです。家族が『やっぱり被害届は取り下げよう』となったり、痴漢の被害者と被疑者との間で示談が成立して被害届を取り下げた場合です。

留置場の担当さんから聞いた話だと、大金持ちのボンボンが痴漢や強制わいせつで何度も逮捕されても結局多額の示談金で示談するから、3~4日で釈放されるようです。逆にこれを食いブチにしている女性も居るようなんで世も末です。ちなみに不起訴処分になると留置場から急に釈放を告げられ、すぐに釈放されます。

逮捕からの流れまとめ

- 逮捕後48時間

- 警察による取り調べ

- 逮捕容疑の認否調書作成

- 写真撮影、指紋採取

- 微罪処分の場合:釈放

- 検察への送致

- 事件の概要を検察へ送致

- 勾留請求

- 勾留

- 裁判所による勾留許可:10日間留置場へ

- 勾留延長:最大20日間

- 検事による取り調べ(検事調べ)

- 起訴

- 裁判を受ける

- 有罪判決率:99.9%

- 無実を主張しても不利

- 保釈

- 裁判までの身柄解放

- 罪を認めていることが条件

- 保釈金が必要

- 申請は弁護士を通じて

- 許可・却下:1~2日で決定

- 不起訴

- 即釈放

- 嫌疑不十分:証拠不足

- 親告罪の告訴取り下げ:被害者による告訴取り下げ

実際に勾留されたら面会に行きましょう